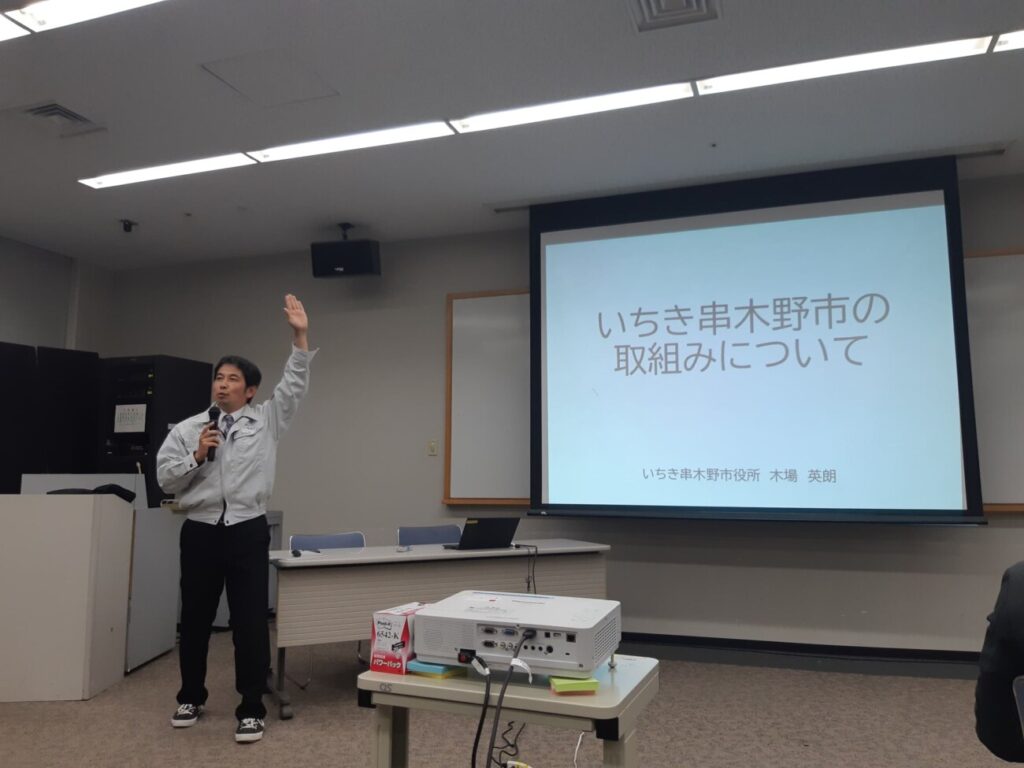

- 働く

- 移住

- 家族構成:単身

- 年代:20代

- 職業:会社員

【目次】

大学までの青春は、ほとんど陸上に費やしていたという木塲さん。

特に県下一周駅伝の時には、沿道には必ず知った顔が並び、声を枯らして応援してくれました。自分の背番号を見つけて名前を叫ぶ人たち。寒風の中で手を振る姿が、今もまぶたに焼き付いています。

「この人たちに、いつか恩返しがしたい」

その想いは、まだ職業も未来も決まっていない少年の心に、確かに根を下ろしていました。

中学校卒業後、霧島市隼人の鹿児島高専に進学しました。5年間を自宅がある串木野から離れた寮生活で過ごすことになります。

卒業後は鹿児島大学の海洋土木科に編入。ですが、その大学生活は当時どこか特別な空気を持っていました。

今でこそ信じられないですが、当時の大学、特に土木専攻は公務員になるための“予備校”みたいな雰囲気があったんです。

採用難の時代。土木を学ぶ学生の多くは公務員志望でした。プラプラするよりは大学に入って勉強していたほうが良い──そんな現実的な判断もありました。

大学進学後に学びを続ける中で「地元で働きたい」という想いは揺るぎませんでした。自宅がある羽島から鹿児島大学まで、原付、JR、徒歩を組み合わせて通学する生活。そんな大学生活を過ごしていたところ、地元の市役所に採用募集の案内が。

当時の公務員試験の人気ぶりは、今では考えられないほどでした。一次試験の会場は結婚式場の披露宴会場をぶち抜いて使うほど。地方の自治体であった串木野市役所の専門職であっても、倍率はおよそ11倍。

倍率が高かったですが、どこの自治体でも良いわけじゃなかった。串木野以外の市役所に行くつもりはなかったんです。

陸上競技で応援してくれた人たちに恩返しがしたかったから。ほかの市役所では意味がない。

そう思い、地元に空きが出るのを待ち続けました。

そして、ついに巡ってきたチャンス。いちき串木野市役所の土木職として採用されました。

道路工事、農業用水路の整備、災害復興工事──地域の暮らしを支える仕事です。

やりがいはありました。しかし、部署が変わっても行政の土木技師の仕事の7割は同じ。新しい挑戦は3割程度でした。

もっと違うジャンルで経験を積みたい。スキルアップしたい。

そう考え、ずっと異動希望を提出し続けました。狙いは一般事務職。土木職の枠を外れれば、全く異なる分野への異動も可能になるからです。

この希望の裏には、ある出会いがありました。

平成25年度、東日本大震災の復興支援で宮城県気仙沼市へ派遣されました。土木技師は復興の現場で求められる存在です。当初は1年間の派遣予定でしたが、現地から延長要請を受け、2年間を過ごしました。

震災の爪痕が色濃く残る町で、必死に日常を取り戻そうとする人々。助け合う姿。暮らしの息遣い。

この時間は、木場さんの価値観を揺さぶりました。

そんな時、人生を変える出会いがあります。気仙沼で出会ったのは、全国的に活動する移住者の写真家でした。

全国的に著名な写真家の彼は、全国を飛び回る一方で、大切にしている活動がありました。それが、人々の何気ない日常を切り取るスナップ写真です。

「飾らないありふれた日常の姿こそ、未来に残す価値がある」

その価値観が胸に響きました。

かけがえのない”今という瞬間”を写真に残すこと。それは未来への贈り物になる。もともとパソコンやカメラが好きだった木塲さんの中で、写真は単なる趣味を超えた存在になりました。

平成27年度、派遣から戻ると、東市来町役場の入口に掲載されていた「湯之元80人会議」のポスターを見て、素晴らしい取組みがあることを知ります。住民が自らの町について語り、考え、行動する場。

「こんなことを、自分の町でもやってみたい」

調べていくうちにテンラボや永山由高さん(現・日置市長)、そして市役所を飛び出して活動する熱意のある公務員たちと出会いました。

「これからは、自分たちで考え、動く時代だ」そう確信した瞬間でした。

地域づくりへの想いを胸に、異動希望を出し続けること6-7年間。

令和2年、ついに一般事務職へ配置換えされました。まずはふるさと納税係長を2年務め、その後DX推進係長に。

土木以外の仕事は、すべてが新鮮で刺激的な毎日でした。市役所外でも精力的に活動を行っていたこともあり、ふるさと納税の仕事は楽しく仕事をすることが出来ましたし、パソコンを組み立てたり改造したりするのが好きだったため、デジタル改革の仕事も肌に合っていて。

庁内の業務効率化やオンライン化に取り組む日々。行政が変われば、地域も変わる──その実感を得ていきました。

駅伝に打ち込んだ学生時代から「地元に恩返しを」という想いを胸に、高専・大学・公務員試験へと進んだ木塲英朗さん。

11倍の倍率を突破していちき串木野市役所へ入庁し、土木職として地域インフラを支えました。

震災後の気仙沼派遣で見た”助け合う”暮らし、写真家との出会いがもたらした“日常を残す”価値観、そして湯之元80人会議で感じた”自ら動く”地域づくりの熱。

異動希望を出し続け、ついに一般事務職へ。ふるさと納税係長、DX推進係長として行政改革の現場に立ち、デジタルの力で地域を変える手応えを得ました。

後編では、公務員という安定を手放し、写真館、IT支援、教育、DX推進などを複合的に展開していく木場さんの新たな挑戦を追います。

公務員時代の人脈と信頼がどう活き、暮らしや家族との関係はどう変わったのか──そのリアルに迫ります。